스웰링의 개념

스웰링(swelling)은 물질이 외부의 영향으로 인해 부피가 증가하는 현상을 의미한다. 일반적으로 용매가 고체나 고분자 내부로 침투하여 그 구조를 확장시키는 과정이며, 그 결과로 물질의 부피가 팽창한다. 이 과정은 단순히 부풀어 오른다는 표현으로 설명하기에는 복잡하며, 분자 간 상호작용의 변화, 에너지 평형, 확산 과정이 복합적으로 얽혀 있다. 스웰링은 물리학, 화학, 생물학, 재료공학 등 다양한 분야에서 중요한 개념으로 다루어진다. 물질이 외부 환경과 접촉할 때 일어나는 미시적 변화의 집합으로 볼 수 있으며, 본질적으로는 내부 결합 에너지와 외부 용매의 화학 퍼텐셜 사이의 경쟁에 의해 결정된다.

물리화학적 스웰링

고분자 재료에서 스웰링은 가장 명확하게 관찰된다. 고분자는 긴 사슬 형태의 분자들이 서로 얽혀 있고, 일부는 가교 결합(cross-linking)에 의해 3차원 네트워크를 형성하고 있다. 여기에 용매가 침투하면, 용매 분자가 고분자 사슬 사이로 들어가 사슬 간의 거리를 넓히며 부피가 증가한다. 이때 팽창하려는 힘과 원래의 구조로 돌아가려는 탄성 복원력이 서로 대립하며, 두 힘이 평형을 이루는 지점에서 스웰링이 멈춘다. 이 상태를 스웰링 평형(swelling equilibrium)이라고 한다.

이 현상을 설명하는 대표적인 이론이 플로리-레너(Flory–Rehner) 이론이다. 이 이론은 고분자 네트워크가 용매를 흡수할 때의 자유에너지 변화를 수학적으로 표현하며, 용매와 고분자 간의 상호작용 매개변수(χ parameter)에 따라 평형 팽창률이 달라진다고 본다. 예를 들어, 물과 친화적인 친수성 고분자는 물에서 쉽게 스웰링하지만, 소수성 고분자는 유기 용매에서 더 잘 스웰링된다. 결국 스웰링은 단순한 물리적 확산이 아니라, 분자 간 친화도와 에너지 교환의 결과물이다.

재료공학적 스웰링

재료공학에서 스웰링은 실용적인 관점에서 매우 중요한 문제다. 고무, 실리콘, 폴리우레탄, 에폭시 등의 고분자 재료는 다양한 환경에 노출되며, 용매나 화학물질이 스며들 경우 부피가 증가하고 기계적 특성이 저하될 수 있다. 예를 들어 자동차 엔진의 고무 패킹이 오일이나 연료에 노출되어 스웰링을 일으키면 밀폐성이 떨어지고 누유가 발생할 수 있다. 반대로 스웰링 현상을 의도적으로 활용하기도 한다. 약물 전달 시스템에서는 하이드로겔이 체내 수분을 흡수해 서서히 팽창하면서 내부에 저장된 약물을 천천히 방출하도록 설계된다. 이런 방식은 체내 환경 변화에 따라 약물 방출 속도를 조절할 수 있어, 매우 정교한 약물 전달 메커니즘으로 평가된다.

또한 스웰링은 센서 기술에도 적용된다. 습도나 용매 농도에 따라 팽창 정도가 변하는 고분자 재료를 센서 소자로 사용하면, 외부 환경의 변화를 감지할 수 있다. 예를 들어, 특정 가스에 노출되면 스웰링이 발생하여 전기적 저항이 변하는 방식으로 감지 신호를 생성하는 재료가 있다. 반대로, 건축재나 시멘트계 복합재에서는 스웰링이 구조적 결함으로 작용한다. 점토 기반 토양이나 콘크리트가 수분을 흡수하면 내부 응력이 증가하여 균열이 생기고, 장기적으로 내구성이 저하된다. 이처럼 스웰링은 재료의 안정성에 직접적인 영향을 주므로, 산업 설계 단계에서 이를 예측하고 제어하는 기술이 필수적이다.

생물학적 스웰링

생명과학에서 스웰링은 주로 생체조직이나 세포의 부종 현상과 관련된다. 생체 내 스웰링은 단순히 물리적 팽창이 아니라 생리적 이상 상태를 반영한다. 세포 내부와 외부의 삼투압 불균형이 생기면 물이 세포 안으로 과도하게 유입되어 세포가 팽창한다. 정상적인 세포는 나트륨-칼륨 펌프를 통해 이온 농도를 일정하게 유지하지만, 에너지 공급이 부족하거나 막 단백질이 손상되면 펌프 기능이 저하되고 이온이 세포 내에 축적된다. 그 결과 물이 삼투적으로 끌려 들어와 세포가 부풀게 된다. 이를 세포 스웰링(cellular swelling)이라 한다.

더 큰 조직 수준에서는 염증이나 외상으로 인해 혈관의 투과성이 증가하고, 단백질과 수분이 조직 사이로 빠져나와 부종(edema)이 생긴다. 예를 들어 뇌 손상 시 발생하는 뇌 스웰링은 두개골이라는 밀폐된 공간 안에서 압력이 상승하면서 신경 기능을 심각하게 손상시킬 수 있다. 이러한 생물학적 스웰링은 생체의 방어 반응이기도 하지만, 동시에 병리적 결과로도 작용할 수 있다.

나노기술과 바이오공학에서의 스웰링 응용

최근의 첨단 과학 연구에서는 스웰링을 정교하게 제어하는 기술이 활발히 개발되고 있다. 스마트 하이드로겔(smart hydrogel)은 온도, pH, 빛, 이온 강도 등의 외부 자극에 따라 가역적으로 부피가 변한다. 이를 이용하면 자극에 반응하는 약물 방출 시스템이나 인공 근육, 조직공학용 지지체(scaffold)를 만들 수 있다. 예를 들어 특정 pH에서만 스웰링이 일어나 약물이 방출되도록 설계하면, 암세포 주변의 산성 환경에서만 약물이 활성화되는 표적 치료가 가능해진다.

또한 나노스웰링(nanoswelling)은 나노입자 내부에 용매가 침투해 구조가 미세하게 변형되는 현상으로, 광학적 성질이나 자성 특성을 조절하는 데 이용된다. 나노캡슐이나 나노젤 내부에 약물을 넣고, 외부 신호에 따라 스웰링이 일어나면 약물이 방출되는 원리를 구현할 수 있다. 이런 응용은 스웰링의 본질적인 메커니즘, 즉 분자 간 상호작용과 에너지 균형을 정밀하게 이해해야 가능하다. 따라서 스웰링은 재료과학과 생명공학의 경계를 잇는 대표적인 융합 연구 주제다.

스웰링의 이론적 모델링

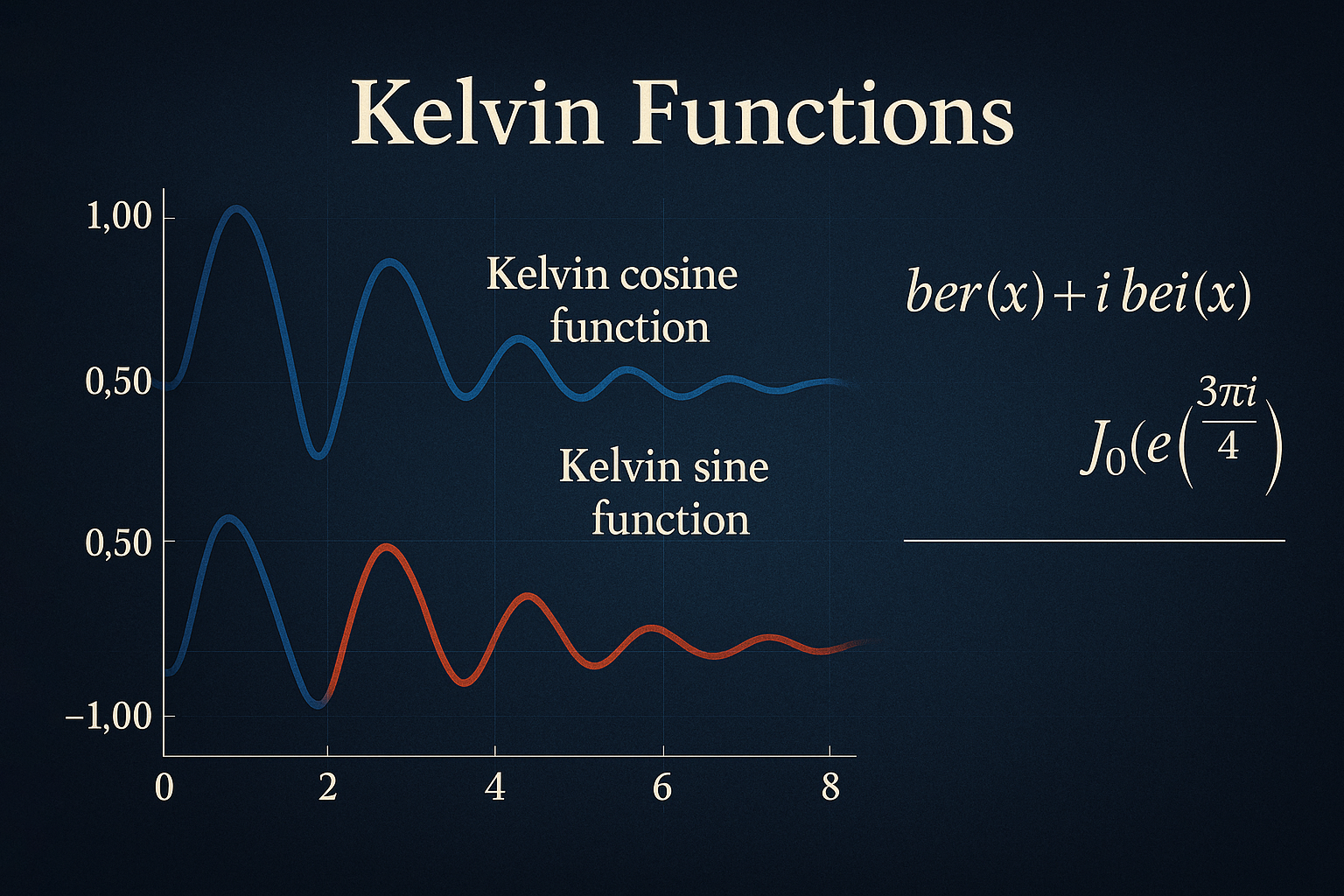

스웰링 과정은 확산과 변형이 동시에 일어나는 비선형 현상이다. 일반적으로 용매의 농도 변화와 팽창률은 시간과 공간에 따라 달라지며, 이를 기술하기 위해 비선형 확산 방정식과 탄성 이론이 함께 사용된다. 용매의 농도를 c(x,t), 확산계수를 D, 화학 퍼텐셜을 μ라 하면, 시간에 따른 농도 변화는 ∂c/∂t = D∇²c - (1/RT)(∂μ/∂c)와 같은 형태로 표현할 수 있다. 실제로는 용매의 농도, 온도, 가교밀도, 외력 조건 등이 모두 영향을 미치기 때문에 단순 해석은 어렵고, 유한요소법(Finite Element Method)을 이용한 수치 시뮬레이션이 주로 사용된다. 이런 모델은 재료의 내화학성, 스웰링 속도, 팽창 한계 등을 예측하는 데 활용된다.

스웰링의 제어와 억제

산업 현장에서 스웰링은 항상 바람직한 현상은 아니다. 밀폐 구조물이나 정밀 기계 부품에서는 미세한 팽창도 치명적인 변형을 초래할 수 있다. 이런 경우 스웰링을 억제하기 위해 고분자의 가교도를 높이거나, 표면에 소수성 코팅을 입혀 용매의 침투를 차단한다. 또한 온도나 압력을 조절하여 확산 속도를 늦추기도 한다. 반대로 스웰링을 의도적으로 활용할 때는 용매의 극성, 점도, 온도를 조정하여 팽윤 속도와 정도를 세밀하게 제어한다.